Por: Saxa Stefani (Psicólogo, investigador y docente. Director ceideps.org)

Nada parece frenar la incertidumbre. Cuanto más intensa es o más perdura en el tiempo, mayor el distrés, la angustia y la ansiedad que sentimos. Y mayor también es el riesgo para nuestra salud mental individual y colectiva.

Incertidumbre sobre la economía –¿qué va a pasar con el negocio, con mi trabajo o con las ayudas sociales? ¿Qué futuro nos espera a nosotros o nuestros hijos?-, la alteración de la vida familiar -¿cómo hacer para que la vida en casa pueda ser manejable? ¿cómo gestionamos a los hijos y su educación escolar?-, la interrupción de las actividades cotidianas fuera del hogar –¿cómo gestionar el estar sin parte de la familia o los amigos?-, miedo sobre nuestra seguridad y nuestra salud –¿qué nos va a pasar si nos enfermamos? ¿qué va a pasar si se llenan los hospitales y las clínicas? ¿cómo reaccionará la gente ante esta crisis?. Toda esta falta de certeza nos molesta, nos enoja, nos preocupa, atemoriza y entristece.

El hecho de que sintamos estas emociones es saludable, ya que funcionan como alertas que indican la amenaza de estas situaciones y nos impulsan a cambiarlas. Sin embargo, el hecho de no poder gestionar, acotar o poner fin a dichas circunstancias puede dirigirnos hacia la patología.

El papel de los medios

Los medios de comunicación, si bien cumplen una tarea fundamental de información a la ciudadanía, también funcionan como altavoces y amplificadores de esta percepción.

Encuentran eco en nuestro malestar, que se generaliza y crece como si de una bola de nieve se tratase. En algunos casos, surge incluso una cierta alienación, cinismo o sarcasmo sobre nuestro propio sufrimiento, al estar tan habituados y preparados para la próxima mala noticia. Así, parecemos retroalimentar nuestra desgracia, como espectadores de una autodestrucción a través de la pantalla.

Nos sumimos en contradicciones emocionales: mientras vamos empatizando con las historias de unos personajes que bien «podríamos ser nosotros mismos, nos angustiamos o nos enojamos con aquello que observamos y a la vez, queremos saber lo que sucede para sentir que estamos «en control».

En psicología utilizamos el concepto de indefensión aprendida para referirnos a la conducta que muestran las personas que han sido sometidas a repetidos estímulos negativos y que acaban por abandonar los intentos de cambiar la situación, aceptando el daño infligido. (Seligman y otros autores).

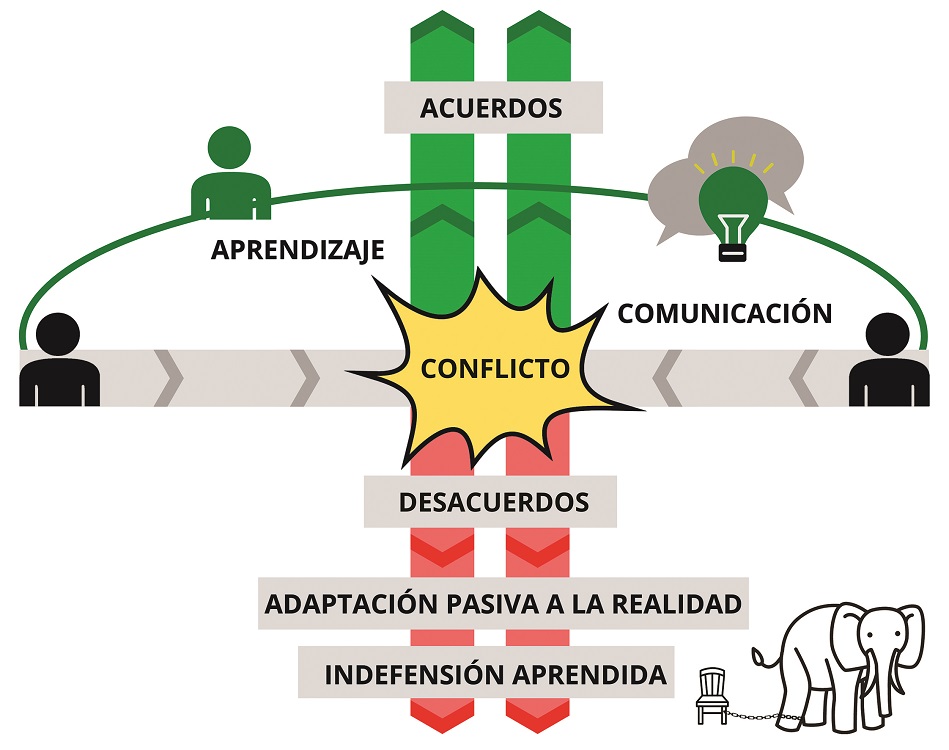

Por su parte, en psicología social se utiliza el término adaptación pasiva a la realidad (Pichon-Rivière) cuando la persona acepta pasivamente lo que le sucede sin generar acciones de cambio; la comunicación y el aprendizaje quedan entonces bloqueados, los vínculos con los demás enferman y pierden peso las creencias, ideales y valores que se tenían anteriormente, «desempoderándose» y desentendiéndose de sí mismo y de su entorno.

Estas renuncias tienen un alto precio para la salud mental, no sólo para las personas que las sufren, sino también para las familias, y en última instancia, para lo colectivo.

Desde el punto de vista científico, sabemos que hay una correlación entre las crisis sociales y económicas y la salud mental. Pero el contexto actual de la pandemia sanitaria y las medidas de restricción tomadas vuelve la situación especialmente crítica.

Los datos del Observatorio de Psicología Social Aplicada de la UBA, por citar un ejemplo, arrojaron un incremento del malestar psicológico a lo largo de la cuarentena en encuestas representativas de la población argentina (OPSA, Julio 2020).

El proceso de degradación de nuestra salud mental individual y colectiva en el país se encuentra altamente activo, perjudicando -en mayor o en menor medida- a un número cada vez más creciente de personas. Además, la situación sanitaria y socioeconómica no ayuda a vislumbrar una situación de desahogo en el corto plazo.

Ante este panorama, ¿qué podemos hacer?

La situación de inacción aleja no sólo la posibilidad de resolver el conflicto, sino que aumenta las probabilidades de malestar emocional y trastornos o patologías psicosociales. Nuestra propuesta -esbozada en el título de este artículo- es pensar en herramientas de la ciencia social que permitan mejorar la conservación del bienestar psicológico, y por extensión, del bienestar colectivo: una de ellas son los acuerdos (contratos vinculares).

Los conflictos ocurren porque hay dos fuerzas o intereses contrapuestos. Cada una de las partes posee sus razones (y su subjetividad), es decir una lógica interna que sin embargo choca con la contrapuesta.

La irrupción de un tercero ayuda a ordenar -si tiene legitimidad-, las demandas de cada uno de los actores. En gran medida su función será: a) separar en lo posible el aspecto emocional del contenido de lo que se demanda, rebajando los niveles de ansiedad, b) establecer un (nuevo) canal de comunicación y diálogo, y c) validar la postura del otro, facilitando el necesario reconocimiento y aceptación (o al menos, tolerancia).

Estas figuras de terceridad inundan todas las esferas sociales: árbitros en el deporte, abogados y mediadores en los conflictos administrativos o legales, profesionales sanitarios en la salud, encargados de relaciones humanas en los ámbitos de trabajo, etc.

Pero este rol de tercerización no sólo lo cumplen personas, sino que ciertas ideas, datos, abstracciones, pueden también encarnar esa función. Al colocar una idea superior entre quienes plantean una disputa o conflicto, se eleva a un fin más elevado la energía emocional que antes estaba disponible para la discusión o el menosprecio de las posturas encontradas.

Frente a las tesis y antítesis de unos y otros, se coloca la síntesis como un resultado que zanja dicha oposición. De esta manera, los acuerdos son compromisos que actúan como síntesis con capacidad para regular nuestras interacciones. Vivimos nuestra vida haciendo acuerdos o contratos, aunque muchas veces no somos conscientes de ello.

En los conflictos, los acuerdos pueden fácilmente obrar como articulaciones de soluciones consensuadas, disminuyendo la incertidumbre, la ansiedad y el resto de emociones negativas que nos interesa gestionar.

De lo particular a lo general

Mencionamos que la indefensión y la pasividad se presentan al abandonar nuestros intentos al percibir que nuestra capacidad de cambio es nula o mínima. Empecemos entonces por aplicar las fórmulas del acuerdo en nuestro entorno más inmediato y cercano, es decir el hogar y la familia.

Todo aspecto de conflicto o malestar, individual, de pareja, parental, en un grupo o colectivo, debe expresarse de forma explícita: identificar claramente las posturas y las necesidades de los implicados -sin menoscabar su importancia- y articular una tarea común en la que todas las partes cedan y acepten su rol en la misma. Cuanto mejor sea la comunicación en este proceso, menos posibilidad de conflicto existirá.

Al dirigir la disposición de energía emocional y acción hacia la tarea -y no hacia el conflicto-, las chances de éxito y bienestar personal y grupal van a aumentar de forma considerable.

Los acuerdos (o contratos vinculares) concentran un poder de prevención y promoción de la salud que deberíamos aprender a aprovechar tanto individual como socialmente.