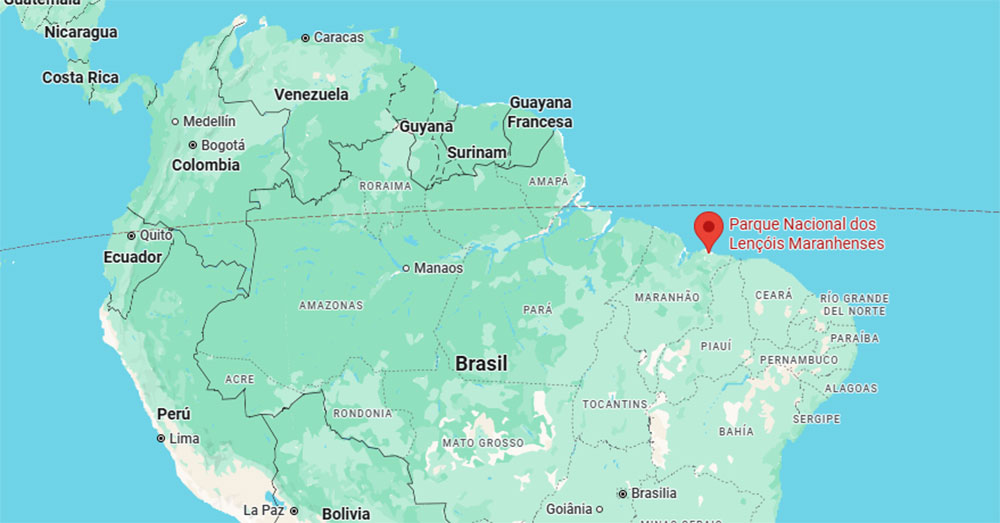

No es que la naturaleza sea caprichosa, es que es precisa. En el estado de Maranhão, al norte de Brasil, existe un ecosistema que desafía cualquier lógica geográfica. Los Lençóis Maranhenses no son técnicamente un desierto porque llueve 300 veces más que en el Sahara, pero su fisonomía de dunas infinitas engaña al ojo desprevenido.

Más allá de las declaraciones de los folletos turísticos, el Parque Nacional -que fue reconocido por la UNESCO en julio de 2024- es un organismo vivo que respira según el calendario de lluvias. “La gente ve la foto en Instagram y saca el pasaje para noviembre. Llegan y las lagunas están secas. Es una frustración que el marketing no te cuenta”, confiesa un operador turístico de la zona bajo condición de anonimato.

La designación como Patrimonio de la Humanidad no es solo un diploma en la pared. Implica que el Estado brasileño debe garantizar que el turismo no deprede el área. Actualmente, rigen reglas estrictas: no se puede ingresar con vehículos particulares (solo autorizados), no se permite el uso de protectores solares que no sean biodegradables dentro del agua y la basura debe volver con el visitante.

El fenómeno: ¿por qué hay agua dulce entre dunas de sal?

A diferencia de otros desiertos costeros, aquí una capa de roca impermeable debajo de la arena impide que el agua de lluvia se filtre al subsuelo. Entonces, el agua queda atrapada en los valles de las dunas, formando piletas naturales de un verde esmeralda o azul cobalto, según la incidencia del sol.

Al margen de la belleza, hay una biodiversidad silenciosa: en las lagunas más estables, como la Laguna Azul o la Laguna Bonita, aparecen peces que llegan cuando los ríos de la zona se desbordan y conectan con el parque. Es un ciclo de vida efímero: cuando la laguna se seca, los peces mueren o se entierran en el lodo esperando el próximo año.

La grieta logística: ¿Barreirinhas o Atins?

En los pasillos de las agencias de viaje se debate la gran dicotomía del parque.

-

Barreirinhas: Es la puerta de entrada oficial. Más servicios, más hoteles, pero también más ruido. Es el destino para el que busca comodidad y tours estructurados.

-

Atins: Un antiguo pueblo de pescadores que hoy es el refugio “chic” y bohemio. Las calles son de arena y la desconexión es total. “Si querés sentir el parque de verdad, tenés que dormir en Atins”, dicen los viajeros frecuentes. Sin embargo, los precios ahí ya no son los de hace cinco años; el boom inmobiliario pospandemia se siente en cada posada nueva.

Datos para no fallar:

-

La ventana de oro: El momento perfecto para visitarlo es de junio a agosto. Las lagunas están al tope y el calor es tolerable.

-

Cómo llegar: Volar a São Luís (la capital de Maranhão) y de ahí un traslado terrestre de 4 a 5 horas.

-

El calzado: Olvidate de las zapatillas. Todo el recorrido se hace descalzo o con sandalias. Caminar sobre la arena blanca es caminar sobre terciopelo: al ser de cuarzo, no quema (o al menos eso aseguran).

Los guardianes de arena que el turismo no ve

Al margen de las selfies y los 4×4, dentro de las 155.000 hectáreas del parque viven cerca de 90 familias en comunidades como Queimada dos Britos y Baixa Grande. No son ocupantes nuevos; son descendientes de pescadores y pastores que habitan estas tierras desde hace más de un siglo, mucho antes de que el Estado brasileño pusiera un cartel de “Parque Nacional” en 1981.

Vivir ahí adentro es una pulseada constante. No es que vivan mal por elección, es que las leyes de protección ambiental son un arma de doble filo:

- La restricción: Al estar en zona de protección integral, tienen prohibido construir con materiales modernos (ladrillo, cemento) o ampliar sus casas. Viven en ranchos de paja y barro, como hace cien años.

- La economía de subsistencia: Su vida se rige por el pastoreo de cabras (que aprendieron a caminar por las dunas como si fueran asfalto) y la pesca artesanal.

- El conflicto jurídico: Con la llegada del sello de la UNESCO, la presión subió. El Gobierno brasileño reconoce su derecho a estar, pero los limita: no pueden tener luz eléctrica de red ni infraestructura básica. Son, literalmente, “refugiados ambientales” en su propia casa.

Visitar esta comunidades para el turista, es una experiencia antropológica; para ellos, es la resistencia por el derecho a la tierra. Si vas, comprá lo que producen ellos (artesanías o comida). Es la única forma de que el “progreso” les llegue al bolsillo.

Fuente: Medios Digitales