Detrás de cada siniestro hay algo más que imprudencia: rituales, presiones grupales y hábitos que siguen marcando las decisiones de la juventud en la noche.

En las madrugadas misioneras, cuando las calles vibran con el eco de parlantes, motos que pasan a toda velocidad, y grupos que se reúnen a continuar la noche, se dibuja un escenario que es más que una postal urbana: es un campo cultural donde se juegan identidades, pertenencias y riesgos.

En ese espacio, las decisiones se mezclan con las expectativas sociales, y una de las más críticas -la de manejar después de beber- se inscribe en un entramado que va mucho más allá de la imprudencia individual.

La relación entre juventudes y alcohol al volante está atravesada por una lógica que trasciende el hecho puntual de tomar y manejar. La salida nocturna funciona como un ritual que ordena al grupo: se junta, comparte, circula; y el auto deja de ser solo un vehículo para convertirse en un espacio más de sociabilidad.

En ese marco, asumir el rol de conductor designado implica, muchas veces, romper un libreto tácito que indica cómo “debe” vivirse la noche. No se trata de desconocimiento del riesgo; se trata de un guion colectivo que otorga sentido a la experiencia.

Ese trasfondo cultural permite comprender por qué los mensajes meramente sancionatorios no alcanzan para modificar conductas. La idea de que “con cuidado no pasa nada”, muy instalada en ciertos imaginarios masculinizados, opera como un mecanismo de justificación que neutraliza el peligro.

Es una forma de sostener la presencia del alcohol en la salida sin cuestionar la decisión final de conducir. A esto se suma un rasgo reconocido en distintos estudios: la sensación de invulnerabilidad que caracteriza a esta etapa de la vida, reforzada por la necesidad de no quedar afuera del grupo.

En ese escenario, la política de alcohol cero se vuelve más que una norma: pretende ser un punto de inflexión cultural. No solo busca evitar que una persona conduzca alcoholizada, sino contribuir a que deje de naturalizarse la asociación entre festejo y manejo.

La regulación abre la puerta a un debate más amplio, que interpela hábitos, lenguajes y representaciones que llevan décadas instaladas.

Por eso, las políticas orientadas a reducir la siniestralidad vinculada al alcohol deben pensarse como intervenciones culturales además de normativas. No alcanza con controles y sanciones: hacen falta mensajes pertinentes, campañas que dialoguen con los códigos juveniles, alternativas reales de movilidad nocturna y un Estado que pueda leer cómo circulan hoy las decisiones en esos espacios.

Las respuestas más efectivas no suelen ser las que imponen, sino las que acompañan y fomentan la reflexión dentro del propio grupo.

En charlas con jóvenes aparece, una y otra vez, una misma idea: conocen los riesgos, pero sienten que las dinámicas culturales de la noche no siempre permiten tomar decisiones responsables sin quedar marcados como exagerados o ajenos a la lógica del grupo.

El tránsito actual -rápido, fragmentado, saturado de estímulos- exige nuevas formas de lectura y de intervención. En ese marco, la política de alcohol cero opera como una brújula que intenta ordenar el espacio público desde un principio básico: ninguna celebración debería tener como costo la vida.

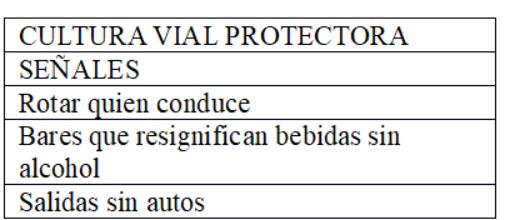

La transición hacia una cultura vial más protectora es un proceso lento, pero ya muestra señales. Grupos que rotan quién conduce, bares que resignifican las bebidas sin alcohol, iniciativas estudiantiles que promueven salidas sin autos.

Son pasos pequeños, pero ponen en evidencia que las transformaciones culturales son posibles cuando se trabajan con la complejidad que merecen y con participación de la propia juventud.

En definitiva, la pregunta no es solo cómo evitar que un joven conduzca después de beber, sino cómo reconstruir el sentido de la nocturnidad, del festejo y del cuidado. La convivencia urbana requiere un nuevo pacto generacional: seguir celebrando y habitando la noche, pero desde una responsabilidad que no limite el disfrute, sino que lo vuelva compatible con la vida de todos.

El desafío es cultural, sí, pero también profundamente humano. La noche puede seguir siendo un espacio de encuentro y alegría; lo que cambia es la forma de cuidarnos para que lo siga siendo.